AI、繪畫與AI繪畫——解讀與預測

(長文+多圖預警)

這個題材我醞釀許久。

在此期間,圍繞著這個話題在中英文互聯網上都產生了激烈的交流和沖突。

身為老二次元,關于AI繪畫的消息和動向我都十分關注,親自體驗也學習了解了一些其背后的工作原理。

上個月我發了一篇文章“我被AI繪畫震撼了”,這里把圖貼出來,就作為本文的封面。

封面

那么,我希望這篇文章可以幫助你更好的理解這個新興事物,而在這之后無論你是支持它還是反對它,都能夠對自己的觀點有一個更加充分的了解。

本文不表達任何立場。

丨首先,定義AI繪畫。

中文這個東西,斷句真是藝術。

AI繪畫這個詞匯,很容易給人一種未知的恐懼感。

大多數人初次去理解它,都會說成:「AI · 繪 · 畫」。

但實際上,它的真正含義是:「AI繪 · 畫」。

這兩個說法之間的區別,可大了去了。

「AI · 繪 · 畫」是一條有著完整結構的句子,它包含主語、謂語和賓語。

而「AI繪 · 畫」則相對殘缺,這里的“AI繪”構成一個單獨的動詞,句子缺少主語。

主語是啥呢?

是人。

我們平時描述一個人正常繪畫會說:

“他用筆畫畫”。

同理,“他用數位板畫畫”,“用沙子畫畫”,“用&#%¥畫畫”...無論什么都一樣。

而“AI”,并不會超越這個句子結構,完整的表達依舊是:

“人用AI畫畫。”

AI是工具。

各位在站隊表達立場的時候請務必明確:我們支持/反對的不是“AI繪畫”,而是用AI繪畫的人。

在吶喊之前,切莫被未知的洪流壓倒,敵人并不可怕,這永遠是人與人之間的斗爭。

為了更好的理解這個概念,我需要進行一些詳細的解釋。

丨AI繪畫的原理是什么?

我既不懂AI,也不懂繪畫,好在我會使用搜索引擎。關于AI繪畫原理的通俗解釋有很多,我嘗試用更加通俗的語言向你們介紹。

有一個悖論是這么說的:

在空曠的宇宙里,有一只猴子,和一臺打字機。

猴子很無聊,打字機也積灰。于是猴子開始隨機在屏幕上敲出字來。

如果這個過程可以歷經無限長的時間,那么這只猴子最終將敲出一部流芳百世的《哈姆雷特》。

而這只猴子,也被后猴尊稱為“莎士比亞猴”。

AI就是這只猴子。

我們先回到猴子。聰明如你,肯定已經計算出,如果把猴子敲鍵盤的概率、時間、與《哈姆雷特》的字數這些要素綜合起來,那么猴子敲出一本大作所需要的時間大概率會遠遠超出宇宙的壽命。

這玩意沒用啊!

欸,且慢,“沒用”這個形容詞只是相對我們人類而言的。

無限的宇宙有無限的智慧文明,其中又有無限恰好同樣使用英語作為語言的種族,這些英語之中又有無限只路過了這只猴子的宇宙艦隊...

那么,用無限除以無限,說不定在我們人類眼中是一堆亂碼的文字,在其他種族眼里就是一本《哈姆雷特》。

這只猴子,既是相對的蠢材,也是相對的天才。只是大多數時候,我們人類無法理解它。

為了讓只猴子可以“天才”的稍微標準一點兒,我們就需要對它進行“馴化”。

過程很簡單,如果在無限的碼字旅程中,這只猴子偶然敲出了一串人類可以理解的詞匯,比如說“”。作為獎勵,我們就喂它一根香蕉作為獎勵。

次數多了,這只猴子就會把“”和“食物”聯系起來。在后面的創作過程中,它就更有可能敲出“”這個單詞。

其他的像“”“yes”“no”這些詞匯同理,時間長了,猴子能敲出的詞匯也就越多,也越有規律。

那么下一步,就是訓練猴子進行有邏輯的句子的表達。

如果在漫長的時間后...它又恰巧敲出了:“To be, or not to be: that is the .”這種句子。你給它喂更多的香蕉作為獎勵,這樣一步一步...

最終,莎士比亞猴理解了你,也就是人類的表達。《哈姆雷特》的問世,就在下一個輪回。

AI學習繪畫的過程,就是猴子理解莎士比亞的過程。

例畢。

計算機是天生的畫手。

無論圖像如何,最終落到屏幕上都要由像素點來表達。

像素點是有限的,而每個像素點可以呈現的顏色也是有限的。

一張任意大小的畫布,它都可以在每一個像素點上扔進去一個隨機的顏色,從而形成一幅畫。

但是,就和莎士比亞猴一樣,計算機這樣作出來的畫,99.9999%的情況下是人類無法理解的糨糊與怪異。(也許對某顆星星上的外星人來說這是杰作。)

與之相比,“三條腿”,“七根手指”這些東西起碼能夠為我們所認知。

那么,為了讓AI可以脫離上述狀態,實際為我們應用,也需要對其進行訓練,也就是俗稱的深度學習。

這個過程和我們訓練猴子類似,我們隨機給一些圖片標注一些要素,AI嘗試對圖片進行大量的隨機理解。這些理解中符合人類需求的留下,不符合的就剔除,大量重復這個過程。

「AI」學習的并非“如何去繪畫”,「AI」學習的本質上是“人類的審美”。

量變產生質變,當AI終于理解《哈姆雷特》才是人類愛看的書籍之后(即知道人類需要的是什么),它對于行業的沖擊就要來了。

AI是工具。

丨行業沖沖沖——擊?

無論你是否愿意接受,AI繪畫的沖擊已經到來了。

這是我前幾天看到的新游戲,它的圖標,立繪,使用的都是AI繪畫。

(小道消息,不少大廠已經開始進行AI繪畫實驗了)

在我們知曉不多的小眾領域,利用AI已經是常態。

不過即使如此,7年前的阿爾法狗也并沒有取代人類棋手。這場沖突的結局如何,現在不可能輕易定論。

在這里,我基于一些淺薄的理解,給出自己的預測:

(使用)AI繪畫(的人)可能會取代繪師,但一定不會取代藝術家。

我咨詢過一個專業學畫畫的朋友,據她所說,反正是并沒有直接感受到AI對于稿費的影響。說原因,還是AI不太能夠理解人類的需求,改圖麻煩。

的確,現在的AI在精細化控制上還存在不少毛病,更是很難做到“修改某一特定內容”。在這個領域,用AI反復測試的成本說不定不如請個畫師改改圖。

但我覺得這并非人類藝術家真正不可被取代的地方。

注意,我們接下來討論的,應當是使用AI繪畫的人與畫師之間的差異。

首先,畫家學習的不僅僅是繪畫技巧。

大家有沒有想過,繪畫是什么?

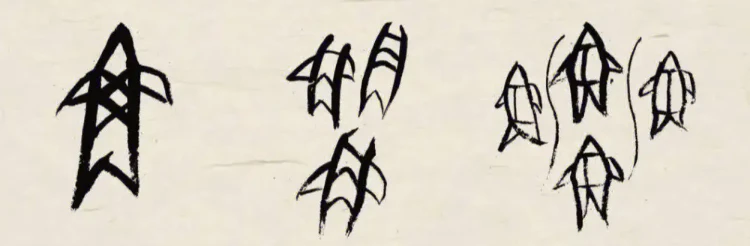

甚至比語言更早,我們自古以來就會畫畫。甲骨文本身就是一種特殊的繪畫形式。

繪畫的本質,是表達。

而AI在表達上,天然存在缺陷。

經過AI編寫的信息,永遠會帶有“馴化者”的痕跡,而不能充分的表達“使用者”當下的意志。

這一方面意味著畫家習得的“用畫面表達思想”的能力不會被取代,另一方面意味著AI對于人類社會審美標準的追趕,會存在一個時間差。

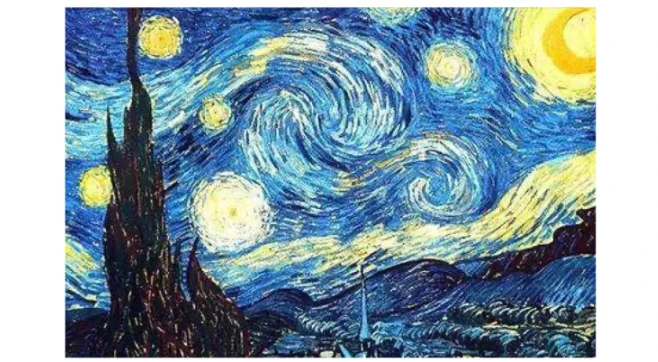

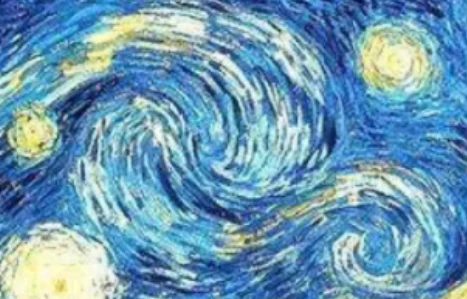

我在上面列舉了一張梵高的畫,以如今的AI技術,可以輕易復刻上萬張類似的圖片。

但人們凝視《星空》的時候,僅僅只是在凝視星空么?

他們凝視的還有梵高的注視,還有梵高對于那個時代的吶喊,還有梵高在執筆落畫之時,所桎梏的一切。

哪怕是你隨手在紙上刻出的三兩筆,同樣也蘊含了你的思想,你的表達。它再難看,也在層次上高于AI批量生產的內容。因為前者可以被人類所解讀,而后者不能。

這是獨屬于人類的技能,也是永遠無法被AI取代的技能。

因此我認為,除了引領潮流的頂級畫師之外,越是傾向于追逐用戶審美而弱于表達的,就越容易被新技術取代。

而越是傾向于思想表達的繪法,則反之——它們在未來的時代會更加珍貴。

一家之言,僅供參考。

另外,畫師日積月累的,還有設計能力和美學感受能力。

能否利用好AI繪畫,實際上相當考驗用戶的這兩方面能力。前者決定你是否可以設計出豐富有深度的角色,后者決定了你是否可以快速判斷AI產出的圖片能否獲得市場認可。

所以長期沉浸在畫畫里的人如果積極掌握新技術,往往也有比普通人更大的優勢。

目前利用AI輔助繪畫的畫師已經不在少數,可以在某乎了解。

丨關于AI繪畫目前的局限

AI進步的速度有目共睹,從最早輿論爆發到可以精確控制角色,到如今可以精確控制姿勢,AI朝著“實現腦海中的畫作”這個方向迅猛前進著。

但,硬件能力,屬實限制了我們的入場和這項技術成為基礎技能的可能性。

前文說過,AI產出一張圖需要往一張圖上的每一個像素點隨機分配一個顏色,而如何使其成為一副好看的畫就需要其對每一個像素點進行計算。

這個計算量是隨著圖片大小指數增長的(從400×400到4000×4000,邊長僅僅翻了十倍,但計算量可能翻了1000倍不止)。

所以它對顯卡要求極高,普通人根本玩不轉,這是其一。

其二,目前的AI畫作在畫面里內容之間的邏輯關系的展現能力相當之差。這也意味著它在大型商稿方面還處于“僅供參考”的階段。

如果貿然使用AI繪畫,可能畫師和審核都沒能發現的邏輯錯誤會被玩家發現,玩家實際上對于畫面的邏輯性要求是很高的。

(如之前的《白夜極光》事件)

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。