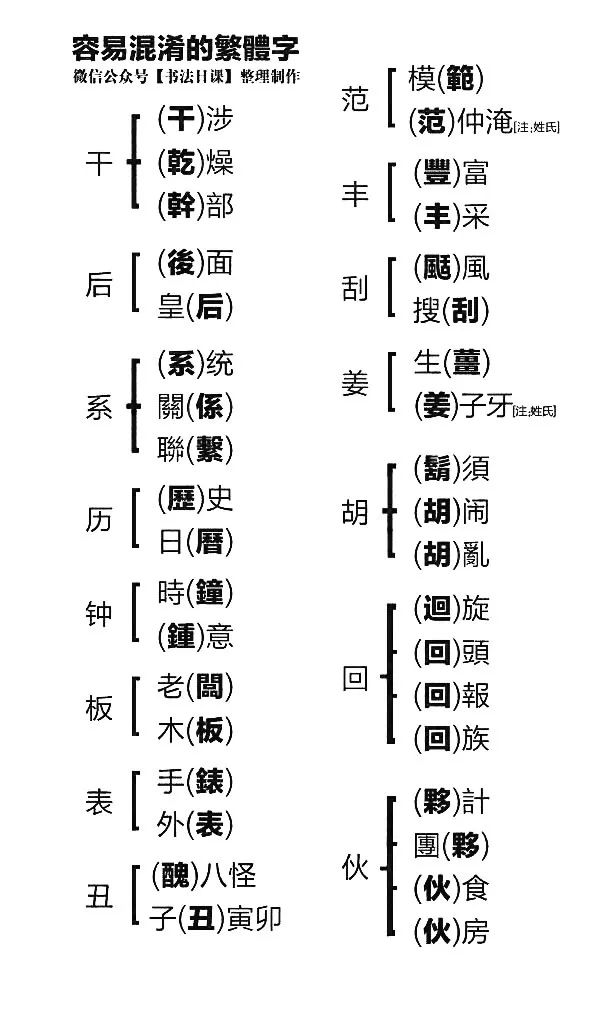

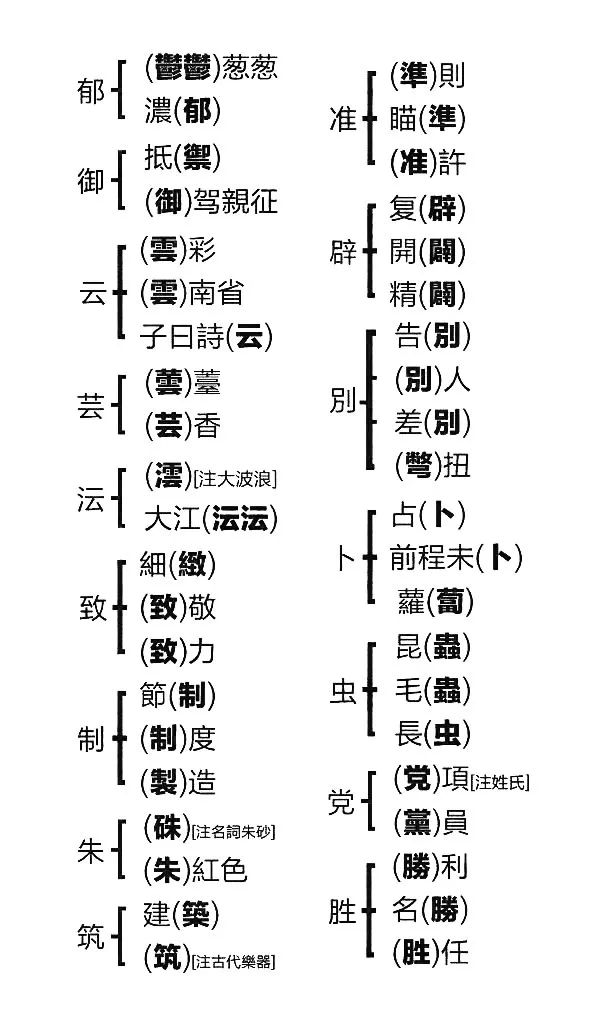

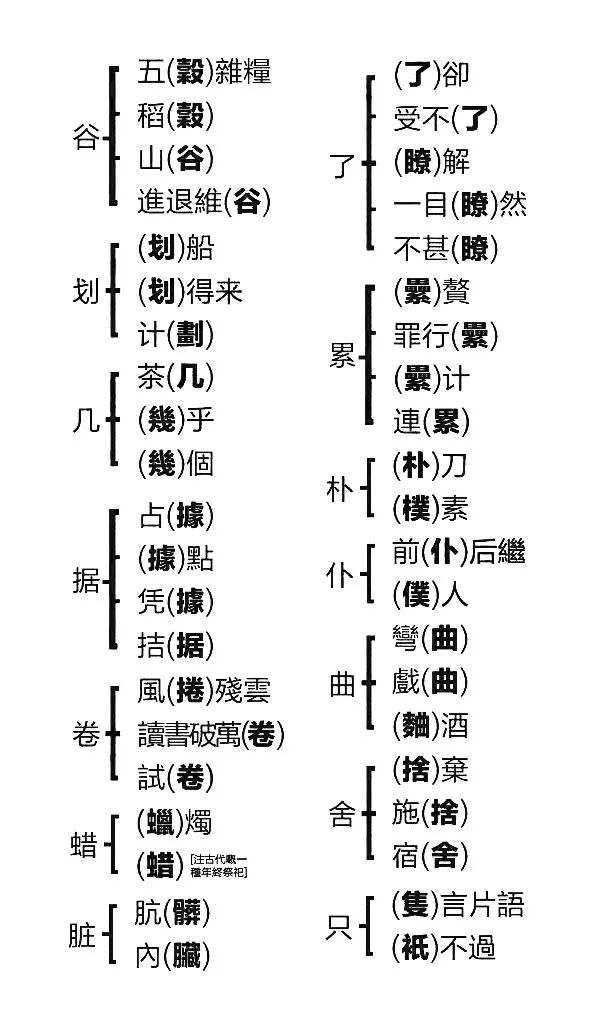

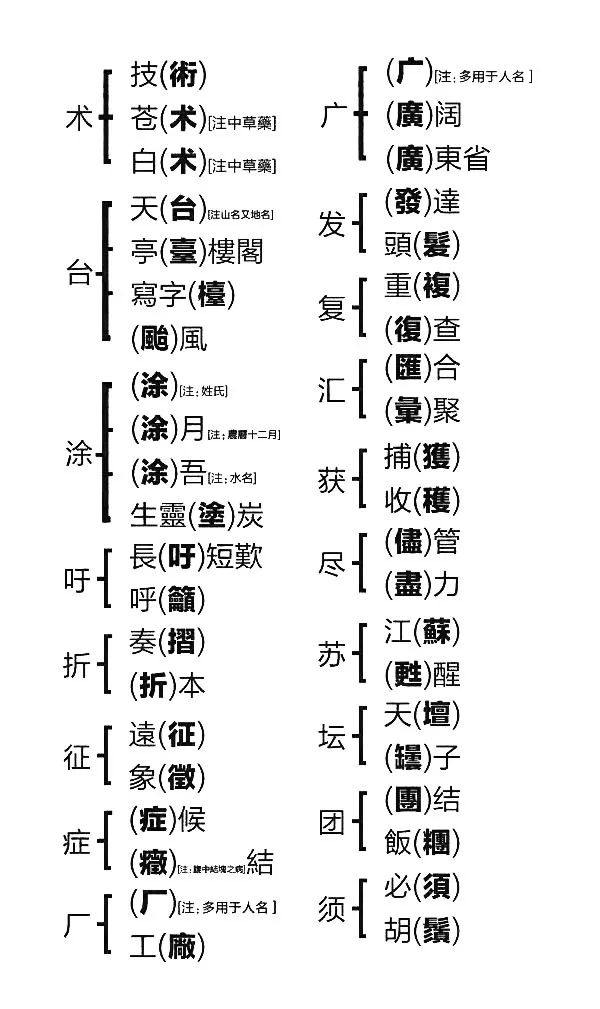

有了這張圖,再也不怕寫錯繁體字了,超級實用!

標星“★”“書法功課”,不再錯過精彩文章

【竹帛】純手工蟬翼

半生熟,抖之如綢,潤墨護筆

適合精確點畫

▼點圖下單

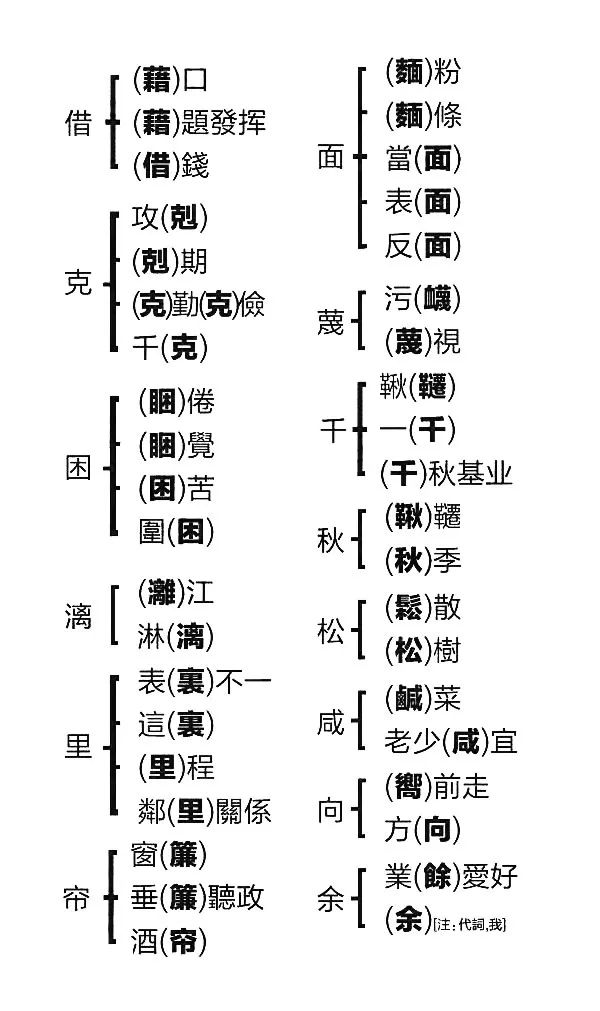

可見,“德”字中間多寫一橫,在唐中期始見。唐代大書法家李陽冰,學秦小篆變勢變體,在他書寫的篆書《千字文》中,“德建名立”的“德”字,在字中間添寫了一橫。這是“德”字有一橫的始見。見下圖:

李陽冰這個“小動作”,可視作“始作俑者”,不久書法家史惟則在《薦福寺碑》中,“德”字也加了一橫。于是,中唐時期,篆書中出現了 “德”字加了一橫的寫法,只是書法中出現標新的異體,在典章文獻中并不通用,如唐碑《郭府君墓志碑》,字體為楷書,寫“大唐武德七年”,“德”字中無一橫,可認為這是唐代通行文字書寫的范例。

可見,“德”字的這一寫法,從唐初至明末清初,均循舊例未變,延至明代仍可以找到佐證。明代官方《永樂大典》第十七卷中的“德”字,無一橫,又如宣德年間官方鑄造的寫有“大明宣德年制”的“德”字均無一橫。再如明南京城墻數百塊磚文上,及府縣官員及窯工姓名,凡寫“德”字均無中間一橫。

由此可見,從先秦到明代的官方規范中,“德”字中間是沒有橫畫的。

“德”字之中無一橫的寫法,沿至清初,事情來了一次出人意料的顛覆。

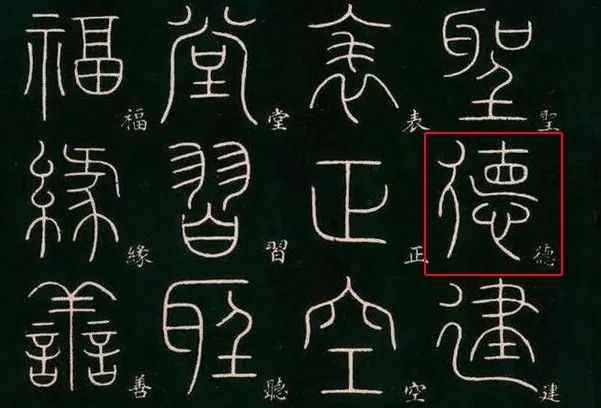

康熙49年(1710年),下旨編《康熙字典》,諭曰:“勒為成書,垂世永久”。康熙55年(1716年)書成,大學士、陳邦彥在序中寫道:“官府吏民,亦有所遵守焉。”在《康熙字典》中,收入的德字,赫然是有一橫的“德”字。

《康熙字典》中的“德”字

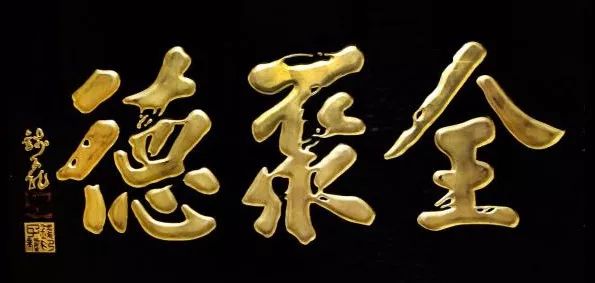

這樣的結果是,從清代開始,原來作為異體字的有橫“德”字,變成了官方規范分的繁體怎么寫,顛倒了過來。“德”字加一橫,也成為了民間通例。但對書法家的書寫則并不限制,比如鄧石如、成親王永瑆、再如清代全聚德題字等,可見分的繁體怎么寫,清代寫無一橫的“德”字,只限于書法家的“特殊寫法”。這一規范,沿襲至今。

圖/始于19世紀末,全聚德烤鴨店招牌

小結

1、先秦至明代分的繁體怎么寫,“德”字中間不寫橫;

2、從清代開始,“德”字規范需寫橫;

3、今人寫規范字需寫橫,若作書法,寫不寫無妨,并非錯字。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。